从微观流场到宏观效率:中科君达视界PIV技术深度洞察电絮凝过程并定位最佳运行参数

发布日期:2025/11/22 浏览次数:374

1、研究背景

水处理领域,电絮凝技术因其操作简便、无二次污染、高效低成本的特点在水处理、河道清淤领域成为研究热点。但气泡运动与流场扰动对絮凝效果的影响机制尚缺乏系统性研究。

近期,青海大学与清华大学联合研究团队,开展了一项基于粒子图像测速(PIV)技术的实验研究,揭示了电絮凝过程中气泡动力学行为与流场演化的耦合规律。

2、实验平台

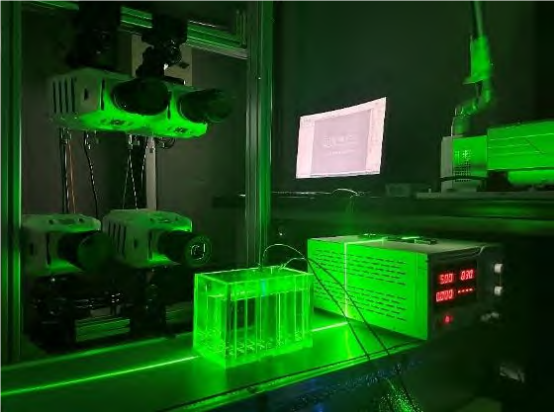

由中科君达视界自研的千眼狼3D3C PIV系统与絮凝系统组成。

1. 粒子图像测速(PIV)系统:千眼狼PIV高速摄像机×4台,分辨率2560×1920,帧率2000 fps, PIV跨帧时间300 ns,用于捕捉气泡瞬态运动。脉冲激光器,能量30 mJ,频率1 kHz,用于垂直照射实验观测区域,清晰成像示踪粒子。同步控制器,用于协调高速摄像机与激光器的时序,详见图1。

图1 千眼狼PIV系统

2. 电絮凝系统:絮凝池,尺寸180 mm×110 mm×130 mm,铝制电极板,间距40 mm,可调直流电源0~30 A。

3、实验过程

1. 实验设计

1.1 实验溶液由1.3 L的纯净水与1.3 g的NaCI配置而成,溶液温度为环境温度(20°C)。实验中,泥沙样本取自黄河上游,经清洗、烘干后,取2.6 g的泥沙颗粒加入到实验溶液中,溶液泥沙浓度为2 g/L,搅拌均匀后放置60 s开始实验。

1.2 设置9组电流密度(10~50 A/m²,步长5 A/ m²),模拟不同工况的电絮凝过程。

2. 数据采集

2.1 设置激光脉冲频率为200 Hz, A、B两路激光强度设置为10 A,调节导光臂使激光照射面与相机观测面平行,调节焦距使得相机画面聚焦在激光照射面。

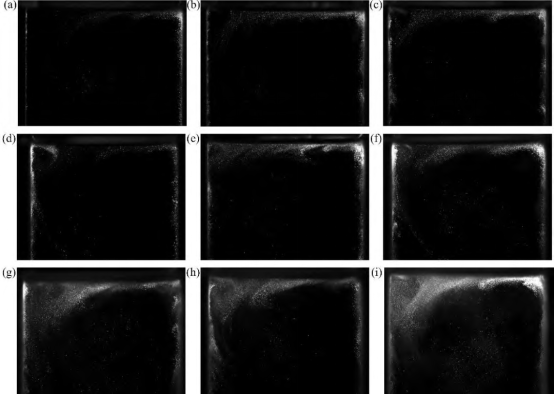

2.2 采用PIV系统连续观测9种不同电流密度下气泡运动,共采集5500帧图像数据,结果显示,随着电流密度增加,电极表面气泡生成速率提升,气泡分布从溶液表层向深层扩展,详见图2。

图2 9组电流密度下电解15s时气泡影像

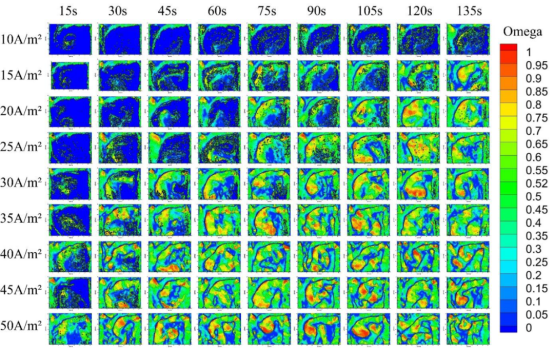

2.3 PIV流场计算与可视化研究,基于互相关算法,通过快速傅里叶变换FFT计算窗口内粒子平均位移及速度。进一步采用千眼狼RFlow4流场测量软件,基于Ω准则计算流场中的涡结构分布,以Ω=0.52识别旋涡边界,绘制涡量云图,精确量化涡旋数量与强度分布,详见图3。

图3 9组电流密度下Omega分布云图

4、实验结论

实验测得不同电流密度下泥沙粒径及溶液浊度变化。在电流密度为40 A/m²时,D/V(平均粒径与平均速度之比)达到最大,去除效率最高,表明此条件下絮团形成和稳定性最佳。气浮夹带和絮凝沉降是影响浊度减小的主要因素,分界粒径为37.2 μm。小于该粒径的泥沙颗粒主要通过气浮夹带去除,大于该粒径的颗粒则主要通过絮凝沉降去除。

5、结语

中科君达视界自研的千眼狼PIV系统的高速连续观测能力和粒子图像处理能力为深入研究电絮凝过程提供可视化数据支持。通过精准捕捉气泡运动原始图像到处理呈现涡量云图,为优化电絮凝效果提供了科学依据,可助力解决复杂流场问题,推动环保、化工等领域技术创新。